«За 30 лет человек может намусорить так, что будет разгребать все это до конца жизни»

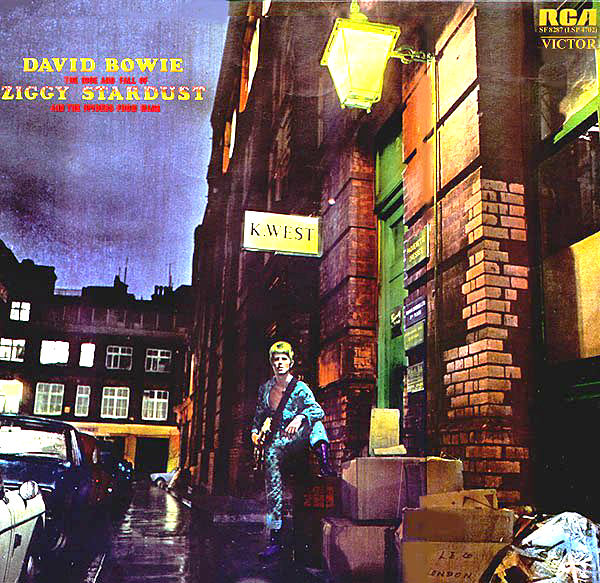

Музыка Вячеслава Бутусова, бессменного лидера уже оставшегося в прошлом «Наутилуса Помпилиуса» и ныне здравствующего «Ю-Питера», всегда отличалась от того, что делали его коллеги по рок-сцене, — символичностью и метафоричностью.

Не боясь экспериментировать с запоминающимися образами (вспомнить хотя бы композицию «Морской змей» или «Черные птицы») и разными звуковыми формами, например, приправляя рок элементами электроники, он всегда исполнял скорее авангардные, чем просто рок-н-ролльные в традиционном понимании песни-притчи, которые при всей своей сказочности резонировали с современными реалиями.

Фото: пресс-служба артиста

Фото: пресс-служба артиста

Публике до сих пор интересны и хиты, и новые опусы артиста. Очередным подтверждением верности поклонников стало то, что по результатам читательского голосования «ЗД» Вячеслав Бутусов стал победителем сразу в двух номинациях ZD Awards 2015: «Рок» и «Концерт года» со своим «Акустическим вечером», прошедшим в Crocus City Hall. В интервью «ЗД» музыкант рассказал, почему, на его взгляд, искусство утратило свой сакральный смысл, как из эгоцентриста человек может превратиться в филантропа и где найти лекарство для души.

— Вячеслав, анализируя итоги 2015 года, можно ли сказать, насколько ожидаемой была для вас такая победа?

— В центре внимания в прошедшем году находилась работа над альбомом «Гудгора», его выпуск стал главной целью, с которой так или иначе были связаны все творческие движения: подготовка материала, работа над клипами, обновление концертной программы. Но, хотя мы старались делать максимум того, что могли, результаты голосования читателей «Звуковой дорожки» и победа в двух номинациях стали для меня неожиданностью. Я не представлял ничего подобного, не думал о каких-то премиях или наградах.

Фото: пресс-служба артиста

Фото: пресс-служба артиста

— Вышедшая пластинка, на мой взгляд, работа как минимум с двойным дном, а возможно, смысловых пластов в ней и намного больше. О чем она лично для вас? В чем главное высказывание?

— Все очень просто. Те вещи, которые я не всегда могу сформулировать в общении с людьми, но хотел бы высказать, выражаются в форме песен и стихотворений, передают нужную эмоцию, настроение. Поэтому я лучше процитирую строчку из композиции «Апокалиптическая», последней на альбоме. Там есть рефрен, который звучит так: «Нам большего не надо, но и меньшего нам не дано». Для меня эта фраза — критерий жизни, основная человеческая формула. Ее смысл в том, что во всем в определенной степени должна быть умеренность.

— В прошлом году вы выпустили три сингла: «Гудгора», «Черная птица — белые крылья» и «Возьми меня с собой». Почему вы решили обратить внимание слушателей именно на эти три песни?

— Я постоянно нахожусь в процессе накопления материала. Это происходит постепенно, определенные вещи складываются друг с другом. Когда контуры общей картины проступают уже более четко, я понимаю, как она должна будет выглядеть в финале. Так получилось, что в какой-то момент эти три композиции стали опорными точками — и из них выстроился мостик к готовящейся к выходу пластинке.

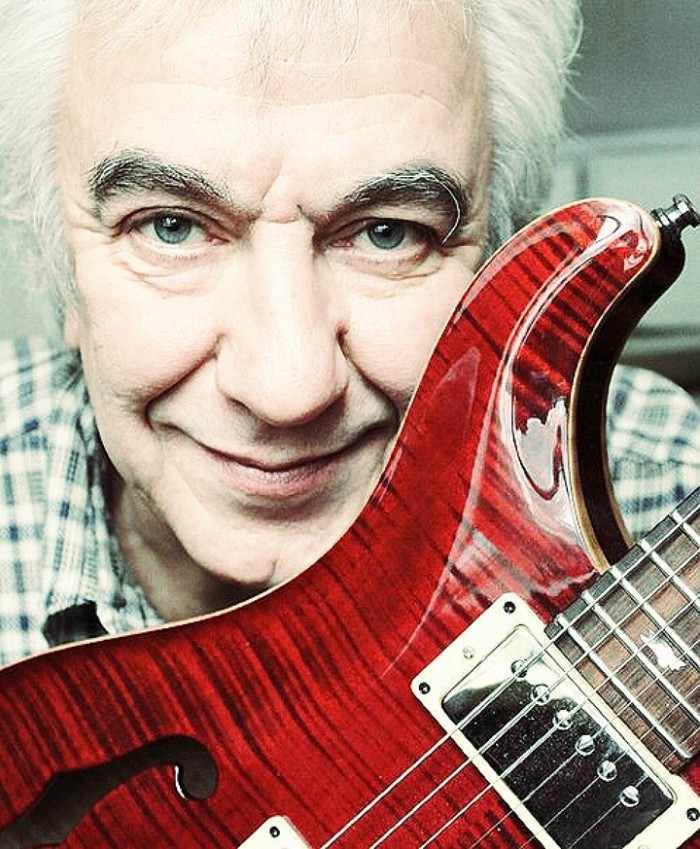

С группой «Ю-Питер». Фото: пресс-служба артиста

— «Акустический вечер Вячеслава Бутусова», за который читатели «ЗД» проголосовали как за лучший концерт года, прошел в большом концертном зале, рассчитанном на несколько тысяч человек. При этом стояла гробовая тишина, и люди, казалось, боятся вздохнуть. Как вам удалось иллюзорно «сузить» пространство, создать ощущение камерности?

— Мне очень сложно судить о том, как мои выступления выглядят со стороны, и мое представление о них субъективно. Я все время погружен в процесс, нахожусь внутри ситуации, хотя в какой-то момент мне хочется абстрагироваться и увидеть происходящее глазами зрителя.

Могу сказать одно: к подобным акустическим концертам мы относимся как к камерному действию, где бы они ни проходили. Поэтому когда действие происходит в таком большом зале, мы все равно стараемся создать уютную, домашнюю атмосферу, насыщая видеоряд определенными изображениями, которые этому способствуют, а сцену — необходимыми элементами. Например, если вы заметили, на столичном акустическом вечере на площадке стоял торшер: даже мелкие детали могут формировать настроение. Аккомпанемент струнного трио тоже создавал определенную магию.

— Публику особенно удивил выход на сцену вашего сына Даниила с лекцией о членистоногих, который хоть и стал неожиданностью, очень органично вписался в контекст. Как возникла идея разнообразить программу таким любопытным эпизодом?

— Даниил совершенно не боится ни сцены, ни публики, ни социума вообще. В отличие от меня он получает от выступления массу положительных эмоций еще до его начала — у него такая природа. Те знания, которые он приобретает в силу своей пытливости и активной жизнедеятельности, ему обязательно нужно кому-то передать. И когда он понимает, что есть возможность поделиться ими с большим количеством людей, это особенно его воодушевляет.

Когда мы вернулись из Москвы с выступления и укладывали Даниила спать, он сказал: «Какое счастье, что был такой концерт!». Я по большому счету завидую ему. Уже одно то, что есть человек, испытавший такие эмоции от этого вечера, оправдывает его проведение, а когда ты потом узнаешь, что в зале были люди, проголосовавшие за него как за лучший концерт года, — радуешься еще больше. Сегодня такие вещи сродни чудесам, они воодушевляют и в какой-то степени спасают душу.

Нынешние времена довольно угрюмы. Нельзя придумать ничего лучшего, чем осчастливить какого-то человека. Никакой другой награды и не нужно.

Фото: пресс-служба артиста

Фото: пресс-служба артиста

— Насколько остро вы реагируете на происходящее в стране, в социуме? Резонирует ли оно с вашим творчеством или, наоборот, вы стараетесь абстрагироваться от этого?

— Я стараюсь смотреть на происходящее с точки зрения верующего человека и четко осознаю, что нужно выстраивать определенные барьеры, чтобы не подпускать всю эту чертовщину и бесовщину к себе, и тем более не принимать какие-то вещи близко к сердцу.

Сейчас становится очевидно, что нечистая сила повыпрыгивала из всех возможных щелей.

С одной стороны, этому нужно противиться, с другой — нельзя «притупляться» окончательно, впадать в кому, не вылезая из своего панциря. Нужно все равно сохранять и живость ума, и живость души. Это довольно сложно, когда ты понимаешь, что многие силы действуют для того, чтобы прибить, истощить и умертвить человеческую душу.

— Можно ли сравнивать нынешнее время с другими историческими периодами?

— История движется по спирали, так что людям уже приходилось наблюдать подобные времена. Но сам человек меняется и в разные моменты по-разному реагирует на одни и те же вещи.

Могу сказать про себя: сейчас я очень серьезно отношусь к окружающей действительности, а раньше мог ее игнорировать. В молодости у меня в жизни была совсем другая траектория движения, другая динамика. Иногда люди зацикливаются на своем внутреннем мире и практически не видят ничего вокруг себя, потому что в эгоцентрическом сознании нет места для всего остального, но потом масштаб восприятия может измениться.

— Наряду с другими музыкантами вы подписали открытое письмо против принятия нашумевшего закона «Об основах деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в РФ». Вам было важно принять участие в этой акции?

— Если вы внимательно почитаете это письмо, которое написал и прислал мне Борис Гребенщиков, то увидите, что в нем нет призывов отказаться от принятия закона. Там речь идет о том, чтобы внимательно рассмотреть и усовершенствовать его. В письме указаны пункты, на которые следует обратить внимание.

— То есть вы считаете, что при внесении определенных корректировок этот закон имеет право на жизнь?

— Все законы имеют право на жизнь, если в них учитываются не просто чьи-то личные, а общие интересы. Если его принятие пойдет на пользу — ради Бога, хотя я считаю, что у нас и так уже слишком много законов.

Фото: Елена Касинская

Фото: Елена Касинская

— Давайте вернемся к музыке. Вы говорили о переменах, которые происходят в сознании человека с годами. А как трансформировалась ваша творческая мотивация?

— Творчество приходит само. Здесь не надо ничего придумывать, ставить перед собой искусственные цели. Все, что нужно для его проявления, заложено в самом человеке. Необходимо просто уметь подключить эти ресурсы.

Я лично воспринимаю то, что делаю, как служение. В любом действии должен быть какой-то смысл, иначе все происходит впустую. Я не придумал ничего нового: все, что транслируется в моих песнях, — это давно известные вещи, которые я сам только начинаю осваивать.

Все это основы жизни, истины, просто высказанные немного другим языком — для кого-то, возможно, более понятным и близким, — своеобразные трактовки. Я стараюсь убрать все лишнее, все вредное и болезнетворное, очистить то пространство, которое преподношу слушателям. Оно должно быть заповедной зоной, где люди могут излечиваться прежде всего душевно.

— Какие события стали поворотными в вашей творческой истории, если брать за точку отсчета момент возникновения группы «Наутилус Помпилиус»?

— Их было очень много, и я могу вспомнить их все, только если сосредоточусь и сяду, например, писать книгу. Могу сказать одно: некоторые периоды в моей жизни были весьма туманными, но весь мой осознанный путь ведет к просветлению и очищению. Даже за 30 лет жизни человек способен намусорить столько, что потом остаток жизни будет разгребать.

Моя персональная задача в том, чтобы оживить в себе любовь в широком смысле слова, а для этого нужно познать очень много необходимых вещей. Это постоянная практика.

— Меняются ли со временем психология слушателей, их потребности, внутренние отношения с артистом?

— Безусловно. Мне кажется, сегодня слушатель пресыщен. Накопившееся за всю историю количество музыки настолько огромно, что в принципе ничего нового людям уже не нужно. По моим меркам, вполне достаточно того, что человечество уже наваяло. Перенасыщение ведет к тому, что в искусстве утрачиваются сакральные вещи, значимость, поэтому сегодня появляется много произведений, в которых нет ни ценности, ни символики.

Фото: пресс-служба артиста

Фото: пресс-служба артиста

Я думаю, это связано с общим бескультурьем. Мы утрачиваем искусство читать живопись, литературу, поэзию, сакральные произведения искусства. Было время, когда вся живопись состояла из символов: посмотрите картины Босха, средневековую живопись. Там не было ни одного случайного предмета.

— Любой процесс не может быть бесконечным. Произойдет ли когда-нибудь новый прорыв?

— Конечно, мы надеемся на это. Нужно просто набраться терпения, чтобы дождаться такого прорыва. В жизни все циклично, как и в природе: чтобы созрело и произросло что-то новое, должна быть подготовлена почва, должен пройти дождь, должны смениться сезоны.

По себе я точно знаю одно: счастлив тот человек, который живет в состоянии творчества. Оно дает ощущение беззаботности, когда на тебя не давят проблемы экономики, политики и прочие «суррогатные» явления. Человек, который творит, понимает, что он свободен и сделал правильный выбор. Свобода выбора — это единственное, что нам дано.

На самом деле мир не стал менее талантливым: дар есть в каждом, важно его разглядеть и правильно расшифровать. Проблема в том, что все мельчает. Это уже болезнь неизбежности, которая потом, однако, перейдет в какую-то другую фазу. Когда все измельчится до такой степени, что не будет иметь вообще никакого значения, тогда будет новая мука — новое тесто — и новый «вселенский» пирог.

Фото: Елена Касинская

Фото: Елена Касинская

— А существует ли сейчас, на ваш взгляд, понятие андеграунда?

— Едва ли. В моей молодости было несколько стилей, существовали различные направления — и человек мог отдать предпочтение какому-то из них. Сейчас картина музыкального мира превратилась в миллиметровку, и это теряет всяческий смысл вообще. Есть одно большое полотно в крапинку, сливающееся при определенном фокусе в монотонное пятно.

— Вы испытываете ностальгию по тем временам, когда еще существовал «Нау» и в музыке были другие тенденции?

— Нет, я воспринимаю тот период как часть своей жизни. Для меня он никуда не исчез и до сих пор живет во мне, поэтому мне не о чем жалеть.

— Какой опыт вы приобрели благодаря сотрудничеству с поэтом Ильей Кормильцевым?

— В первую очередь это опыт общения с интересной личностью. Когда вы вступаете в контакт с настолько эрудированным, талантливым и тонко чувствующим человеком, вы не можете не обратить на это внимания, не принять этого. Сила таланта в том, что он, хотим мы этого или нет, проникает в нас. Поэтому для меня эта встреча была судьбоносной.

— А как получилось, что в 1996 году вам стали близки идеи Сергея де Рокамболя, художника-концептуалиста, которого многие до сих пор считают магом?

— Это отдельная история. Существовало определенное сообщество людей, живших некими своими принципами. В этот круг входили и художники, и поэты, и просто те, кому эти принципы были близки, — такой конгломерат талантливых личностей.

Для меня с Георгием Каспаряном (бывший гитарист группы «Кино».) период участия в нем был экспериментально-творческим, наступившим после того, как распался «Наутилус Помпилиус» и еще не был создан «Ю Питер». Это была, по сути, мастерская различных идей, в которой можно было двигаться в определенном направлении в зависимости от того, каков набор участников — в разных проектах были разные люди.

Фото: Елена Касинская

Фото: Елена Касинская

Но все-таки я больше человек-одиночка, поэтому мне ближе атмосфера замкнутости, затворничества, я очень сильно устаю от собрания людей, у меня такая природа. Мне надо иногда побыть с самим собой в тишине, для меня это идеальный способ творчества.

— В разные годы вы много экспериментировали, в том числе с электронным звучанием. Сейчас этот аспект вам интересен?

— Да, конечно. Я воспитывался в основном на той музыке, которая была созвучна моему раннему творчеству, когда я особенно активно проявлял пытливость, играл с различными формами. Как раз тогда был период формирования электронной музыки. Для меня она очень близка, и я до сих пор использую различные электронные программы.

— Какие новые опыты поклонники могут услышать в будущем?

— Пока мы гастролируем и не создаем ничего нового. Я называю этот период «накоплением материала». Процесс формирования требует времени.

Так называемый «пятый элемент» указывает, какими должны быть настроение, направление, отправная точка будущей работы. Ею может стать одна-единственная фраза, текст или же готовая песня, вокруг которой выстроится весь каркас.

Сейчас у нас нет потребности срочно выпускать очередной альбом. Если я и выпущу запись в этом году, то это будет не работа «Ю Питера», а какой-то другой музыкальный проект. В разработке их много, в том числе несколько международных, которые пока находятся в подвешенном состоянии из-за экономических и политических передряг. Но всему свое время. Все идеи витают в воздухе. Мне бы хотелось, чтобы музыканты создавали какие-то объединения, помогающие людям понять, что все мы одна большая семья, единый организм. Эти вещи кажутся простыми, но они и составляют основу, конструкцию любого общества и мира в целом.

Наталья Малахова

Источник